汽车无线充电手机发热正常吗?

汽车无线充电技术逐渐成为现代车辆的标配功能,但许多车主发现,使用过程中手机发热的现象难以避免。这种发热究竟是正常现象还是安全隐患?我们需要从技术原理、实际使用场景以及设备特性等多个维度展开分析。

能量转化的必然代价

无线充电的核心原理是电磁感应,通过发射线圈与接收线圈之间的磁场变化实现能量传递。这一过程中,磁场会在手机内部的金属部件中产生“涡流”——一种环形电流,而涡流与导体(如手机金属部件)的电阻作用会直接转化为热能。根据研究,无线充电的能量损耗高达20%-30%,这些损耗大部分以热量的形式释放,相当于每充入100份电能,就有20-30份“蒸发”成热量。

用更直观的比喻来说,这就像用吸管喝水时总会洒出几滴水,能量的“泼溅”必然带来温度上升。特别是当使用50W以上高功率快充时,能量损耗加剧,手机与充电器表面温度可能达到45℃以上,接近于人体发烧时的体温。

正常发热与异常过热的边界

在28℃环境温度下的实测数据显示,手机单纯充电时温度表现为“轻微温热”,而同时开启导航和音乐功能后,温度会明显升高但仍未触发过热保护机制。这种状态属于正常范畴,如同手机在后台运行多个程序时的常规发热。

但若出现以下情况则需警惕:手机背部温度达到烫手程度(超过50℃),充电功率从高速档骤降至基础档(如从15W降至5W),或充电过程中频繁弹出高温警告。这些现象往往意味着散热系统失效、环境温度过高,或是充电器与手机存在兼容性问题。

汽车无线充电手机发热正常吗?

汽车无线充电手机发热正常吗?

多重因素交织的发热方程式

车载场景的特殊性加剧了发热问题的复杂性。首先,车辆内部空间相对封闭,夏季暴晒后车内温度可达60℃以上,相当于让手机在“桑拿房”里工作。其次,手机壳材质对散热效率影响显著,实验表明3mm以上的硅胶保护壳会使散热效率降低40%,而金属材质的手机壳更是会完全阻断磁场传递。

另一个常被忽视的因素是颠簸路况。越野测试显示,剧烈震动会导致手机与充电器接触面出现微小间隙,迫使充电系统频繁调整功率输出。这就像反复踩油门又急刹车的驾驶方式,不仅增加能耗,还会额外产生15%左右的无效热量。

应对发热的立体化解决方案

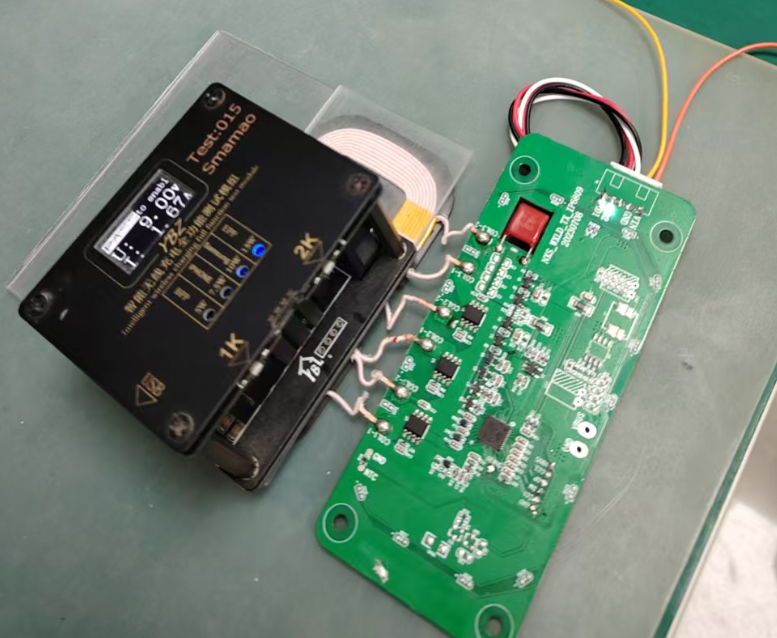

选择适配的硬件设备是控制温度的基础。具备主动散热功能的充电器(如内置风扇或半导体制冷片)可将表面温度降低5-8℃,而采用铁氧体磁芯的接收线圈能减少30%的涡流损耗。日常使用中,建议在长途驾驶时交替使用有线充电,如同给手机安排“中场休息时间”。

软件层面的优化同样关键。手机厂商开发的智能温控算法能动态调节充电功率,当检测到温度超过阈值时,系统会自动切换至涓流充电模式。用户也可手动关闭后台高耗电应用,避免“边充电边玩游戏”这种相当于“让手机马拉松运动员负重奔跑”的操作。

安全标准的双重保障

从技术安全层面看,正规厂商的无线充电设备需通过多项严格测试。例如在电磁兼容性方面,国家标准要求设备在85kHz工作频率下,磁场强度不得超过6.25μT,这仅相当于微波炉工作时辐射强度的1/180。针对发热问题,国际通行的IEC62368标准明确规定,电子设备表面温度不得超过48℃,而多数车载充电器的温控保护机制会在45℃时启动降频。

值得关注的是,最新研发的磁共振式无线充电技术已进入实用阶段。通过谐振电路的精妙设计,该技术将能量传输效率提升至92%,同时将发热量压缩至传统电磁感应式的1/3。这种技术即将在部分高端车型上搭载,预示着未来汽车无线充电将真正实现“无感化”体验。

从本质上说,汽车无线充电时的手机发热,既是物理规律作用下的必然现象,也是技术进步过程中需要持续优化的课题。用户在享受便利性的同时,通过科学认知发热原理、合理选择设备、规范使用习惯,完全可以将温度控制在安全范围内。随着材料科学与热管理技术的突破,未来我们或许能像感受车载空调的舒适一样,享受真正“冷静”的无线充电体验。